成都集思鸣智科技有限公司一直致力于眼动追踪技术的研究与开发,并在全球范围内保持行业领先地位。我们拥有强大的技术研发能力和创新精神。公司创始科研团队在神经机制研究和大脑退行性疾病研究方面有高水平的研究能力。最近,张鸣沙课题组使用视觉意识-眼跳任务和立体定向脑电图记录(sEEG)阐明了人脑中现象意识与取用意识的神经表征。以下是研究内容概述:

北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室张鸣沙课题组与合作研究者,在脑科学领域重要期刊《NeuroImage》杂志发表了题为“Intracranial neural representation of phenomenal and access consciousness in the human brain”的研究论文。本研究通过新的视觉意识-眼跳任务和立体定向脑电图(stereoelectroencephalography, sEEG)记录技术,深入探讨了现象意识(phenomenal consciousness)和取用意识(access consciousness)在人类大脑中的神经表征及其时空特征。

研究背景

经过30多年的广泛研究,意识研究领域在探索意识的神经相关物(NCC)方面有了令人印象深刻的进展。然而,关于时空分布各异的意识相关神经活动在意识感知中的作用,仍存在争议。基于实验发现(例如有意识条件下脑电图中早期负波和晚期正波的增强),一个有影响力的框架认为,意识相关神经活动可以分解为两个不同的意识过程,即现象意识(体验内容本身,不包含额外的认知过程)和取用意识(可供大脑认知系统全局使用的信息内容)。然而,这一框架主要得到了不同范式下差异性神经活动的支持,但没有在单一范式下、采用具有更多信息的颅内记录进行检验。

研究方法

该研究采用了一个基于视觉意识的眼跳报告任务,要求患者通过眼跳报告其是否有意识感知到(“主观看到”)呈现的视觉刺激。在9名患者执行任务的同时,进行了立体定向脑电图记录(使用了1334个电极记录点),以此研究不同意识状态(“看到”/“没看到”)下的大脑活动差异及其时空分布特征。

主要发现

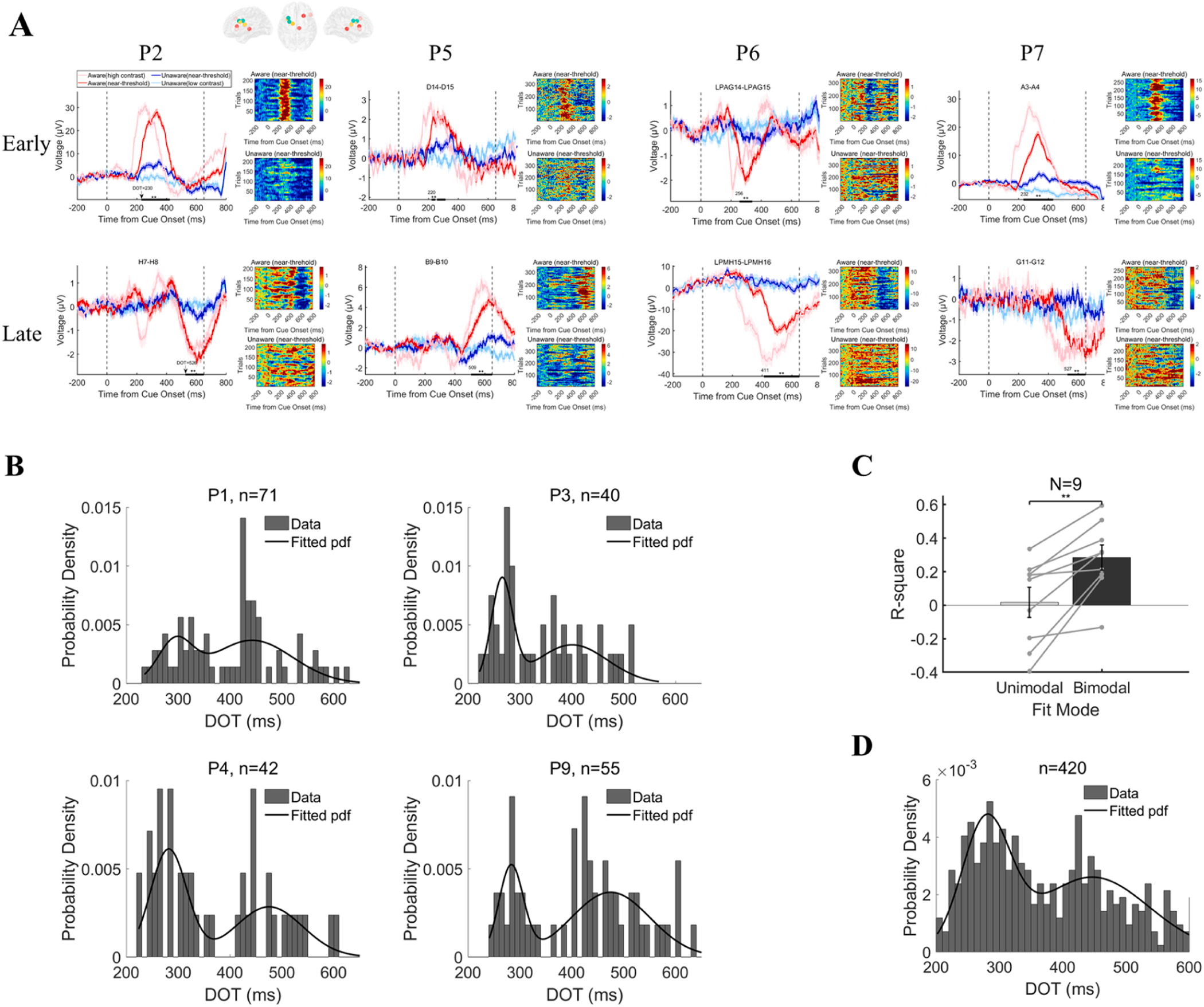

时序分布:研究表明,视觉意识相关活动在时序上表现为双峰分布,分别对应较早(约200–350ms)和较晚(350–600ms)两种活动模式。

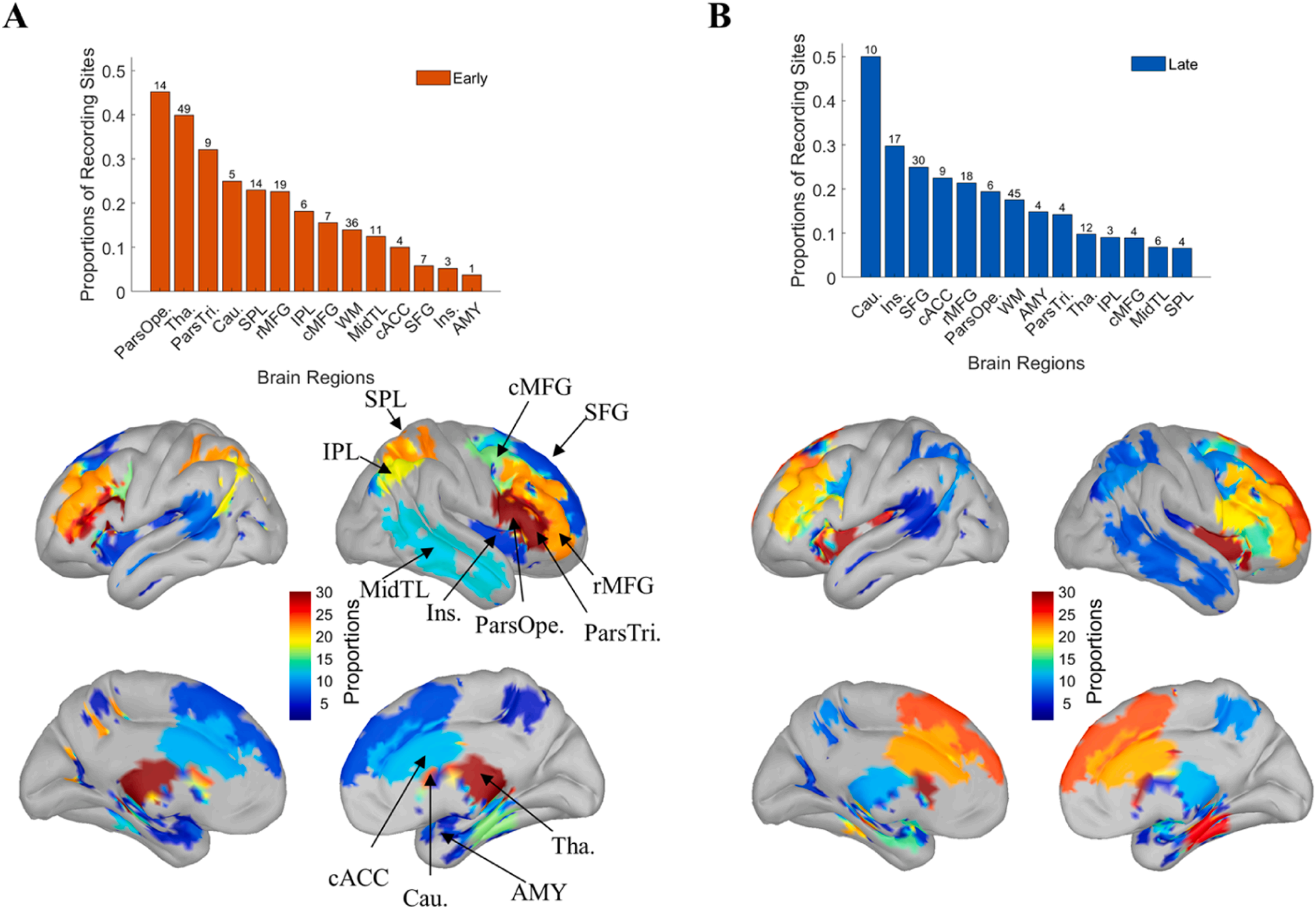

空间分布:早期和晚期意识相关活动主要集中在不同的大脑区域。早期活动的位置分布在大脑的后部和前部区域,包括额中回、额下回、顶上小叶、顶下小叶和丘脑。晚期活动的位置更多位于大脑的前部区域,包括额上回、额中回、前扣带回和前岛叶。(图2)

功能相关性:通过计算相位锁定值(phase-locking value, PLV),研究发现早期和晚期意识活动之间的功能相关性在低频段(1-8Hz)有显著增加,尤其在早期意识活动之间的相关性更强。这表明早期和晚期意识相关的活动是在不同的功能网络中组织的。

信息流动方向:格兰杰因果分析(Granger causality analysis)揭示,意识相关信息主要从早期活动流向晚期活动,进一步证明了现象意识和取用意识之间的时空动态转变。

研究意义

这些结果首次提供了现象和取用意识的神经相关物的颅内证据,为理解人脑中NCC的时空动力学提供了新的线索。

图1 视觉意识相关活动的例子和发散开始时间(divergence onset time ,DOT)的分布

图2 早期和晚期意识相关活动的位置

结论与意义:

该研究通过颅内LFP记录首次提供了现象意识与取用意识在时空上的明确分离证据,并揭示了两者之间的动态信息流动。特别是,外侧前额叶皮层(lateral prefrontal cortex LPFC)被发现是连接两种意识状态的关键节点。这一发现为理解意识的神经基础提供了重要线索,支持了包括全局神经工作空间理论(global neuronal workspace theory, GNWT)和高阶理论(high-order theory, HOT)在内的一些意识理论,挑战了其他理论如回馈处理理论(recurrent processing theory, RPT)和整合信息理论(integrated information theory, IIT)。

未来方向

尽管本研究为现象意识和取用意识的神经机制提供了新的视角,但由于颅内电极的空间分布有限,未来的研究可通过更广泛的电极部署进一步验证不同大脑区域在这两种意识状态中的作用。

该研究中视觉意识任务的设计和数据采集,使用了成都集思明智科技有限公司的新一代大脑认知功能客观早筛产品——EM2000C系列。EM2000C系列是全球唯一一款获得监管机构批准的轻度认知功能障碍辅助诊断产品,已通过四川省创新医疗器械认证,并获得NMPA医疗器械注册证。

相比传统检测手段,基于眼动技术的认知功能评估具有客观、无创、精准、便捷、早期诊断等优势,能够在神经退行性疾病的早期检测和长期管理中发挥重要作用,提升临床诊疗水平。

EM2000C-D01型号

注:该研究于2024年6月27日在《NeuroImage》正式发表。张鸣沙课题组博士生房泽鹏和中国人民解放军总医院党圆圆主治医师为共同第一作者,北京师范大学张鸣沙教授、中国人民解放军总医院赵虎林主任医师为共同通讯作者。本研究由国家自然科学基金等资助。

论文信息:Fang Z, Dang Y, Li X, Zhao Q, Zhang M, Zhao H. Intracranial neural representation of phenomenal and access consciousness in the human brain. NeuroImage. 2024 Aug;297:120699.