近日,集思鸣智再获帕金森病辅助诊断创新医疗器械认定,这是继轻度认知功能障碍辅助诊断后,神经退行性疾病领域的又一重大突破,也标志着集思鸣智已经攻克了数字靶点“特异性”不佳的难题,已经初步具备对多种神经退行性疾病进行鉴别诊断的能力。轻度认知功能障碍和帕金森分别为神经退行性疾病中发病率第一和第二的疾病,可能对国内3亿多中老年人造成影响,本次获批也再次加速了数字化靶点的产业进程。

眼动行为轨迹以其客观,早期的特点,能够直观的刻画大脑的表现,进而反应注意力,执行力,记忆力等大脑功能。集思鸣智在近几年的研究中,发现在帕金森疾病的前驱期和早期中,眼动行为表现出帕金森病典型的“小步态”和不对称性这两个典型的数字化靶点,这两个典型的数字化靶点不仅可以帮助区分正常人群和帕金森病人群,还能够区分MCI和帕金森人群,具有突出的临床应用价值和技术先进性,最终得到药监局和专家的认可,再次获批进入“创新医疗器械”绿色通道。

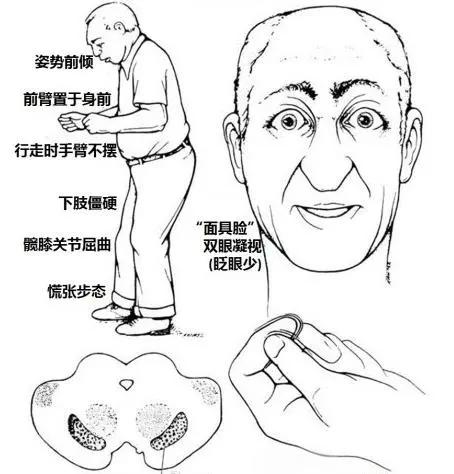

帕金森病(也称PD)是一种以运动功能障碍为主的神经退行性疾病,中晚期无法逆转。其典型的表现包括静止性震颤、运动迟缓、肌强直,也可伴有认知功能的损害。为流行病学发病率第二、运功功能障碍发病率第一的神经退行性疾病。典型病理学改变:中脑黑质多巴胺神经元(DN)变性死亡,残存神经元内部出现路易小体。

帕金森病全球范围内影响着近千万人的生活。随着人口老龄化的加剧,帕金森病的发病率呈现逐年上升的趋势,给社会和医疗系统带来了沉重的负担。

2020年发布的《中国帕金森病治疗指南(第四版)》指出,我国65岁以上老年人群中帕金森病患病率为1.7%,随年龄增长,患病率进一步增加,80岁以上超过4%;2014 年的调查结果显示全国有约 300 万 PD 患者。随着我国老龄化的加剧,该病的患病人数将会逐年攀升,预计至 2030 年,我国 PD的患病人数将高达 500 万人。在我国,帕金森病的就诊率仅40%左右,<40%的帕金森病患者接受正规的药物治疗。与临床医生的访谈中得出,初诊即为PD中晚期的病人占90%以上,绝大多数前驱期及早期的 PD患者存在漏诊,导致患者没有得到及时的干预和治疗,以致延误了病情。

据报道,当 PD 患者出现运动症状时,其黑质多巴胺神经元已经凋亡过半,更有研究指出,当运动症状出现时,其损伤严重侧的多巴胺凋亡可达 70%。《中国帕金森病治疗指南(第四版)》指出:疾病一旦发生将随时间推移而渐进性加重,有证据提示在疾病早期阶段的病程进展较后期阶段进展快。因此一旦早期诊断,即应开始早期治疗,争取掌握疾病修饰时机,对于疾病治疗的长程管理有重要作用。

PD 的早期干预包括药物治疗及非药物治疗。大量研究指出,PD 疾病早期治疗干预的效果明显,针对不同发病因素进行干预,能显著减缓甚至停止疾病的进程,最大限度的保留患者的运动及生活自理能力。

因此,PD疾病的早期发现和诊断非常重要。

目前 PD 疾病的诊断主要依赖临床专科医师的问诊、患者口述的病史及专项量表评估,但因早期 PD 患者的运动症状尚不严重,且不少患者的症状缺乏特异性,上述诊断方式在早期 PD 中的诊断效果不尽如人意。

左旋多巴负荷实验于早期帕金森病患者,可能难以获得明显的左旋多巴反应,影响诊断效果,且特异性不足,有副作用,存在安全性.

PET(正电子发射断层扫描)和SPECT扫描为 PD 患者的早诊带来了曙光,但是该方法有两个致命的缺陷:

1. 有放射性危害:患者需要向体内注射放射性同位素;

2. 普及率低,非常昂贵。该方法目前多用于临床科研,并不适用于临床层面大量 PD患者的早诊早筛。

可见,针对早期帕金森病的检查,传统的检查手段存在诸多局限性,市面上急需一种安全、客观、准确、高效、低成本、易于普及推广的检测手段。

众多科研成果表明,眼动行为学及眼动参数可作为帕金森病检测和辅助诊断生物标志物。

同样,集思鸣智也与国内顶级医院合作,经过多年类临床研究,通过严格和客观的试验数据验证表明,本产品在早期帕金森病诊断方面具有安全、客观、准确、高效、易于操作等诸多特性,有望成为临床上用于早期帕金森病辅助诊断的利器。

未来,集思鸣智依托构建的已知最大规模的高精度眼动临床数据库,将尽快推出更多疾病诊断的“数字化靶点”,推动眼动技术助力神经类疾病客观早诊。