4月4日,国际顶级学术期刊《Science》在线发表了一项认知理论的里程碑研究——北京师范大学张鸣沙教授团队联合中国人民解放军总医院赵虎林团队,首次揭示丘脑高阶核团通过丘脑-前额叶环路调控意识感知的重要机制。这项突破性成果背后,成都本土高新技术企业集思鸣智自主研发的EM-2000C高精度眼动追踪系统发挥了关键作用。

《科学》杂志网站截图

研究发表后迅速引发广泛关注,新华社、中国科技报、人民网健康、四川经济报等100余家权威媒体争相报道,中国日报网、凤凰新闻、中华网、中央新闻网站等平台转载量持续攀升,短短3天阅读量突破115万次,创下脑科学领域科研成果传播新纪录。

各媒体网站发布与阅读量截图

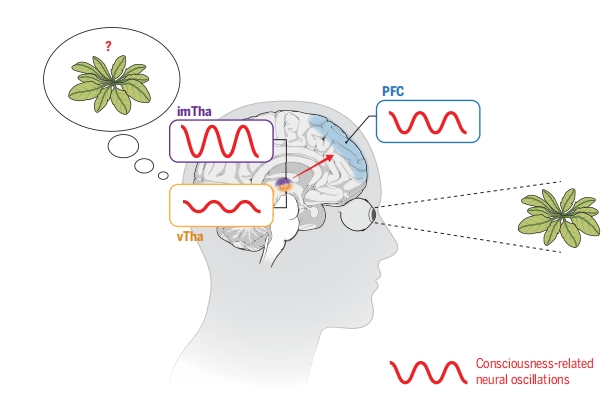

颠覆认知:丘脑核团揭开意识之谜

当前,在意识的生物学基础研究中,主流理论通常假定大脑皮层为产生意识体验最重要的区域,而丘脑等脑深部的皮层下结构,并不直接贡献于特定的意识体验。这一观点受到来自解剖学和神经影像学研究的挑战,然而,由于研究技术限制一直未得到有效验证。

为解决之前的研究瓶颈,张鸣沙及合作者设计了一种新的视觉意识任务范式。在遵守伦理规范的前提下,团队将5名因临床治疗需要已在脑内植入电极的患者作为被试。研究中,将某种图像信号的刺激强度调试在被试的视觉感知阈值附近,同一被试者面对同样的视觉刺激,有可能看得见,也有可能看不见,当被试报告看到时,则可认为意识参与其中。

在此范式下,研究者发现人类大脑中丘脑高级核团,在意识体验的形成中起重要的“门控”作用。张鸣沙表示,”该成果有望助力临床上意识障碍患者的干预治疗,还能为类脑AI研发提供新思路。”

摘自:Human high-order thalamic nuclei gate conscious perception through the thalamofrontal loop

硬核支撑:中国造眼动仪突破技术壁垒

成就这项研究成果的核心利器,正是集思鸣智EM-2000C眼动追踪系统。

“这套设备的性能指标达到国际领先水平,采样率达到1000Hz,空间分辨率≤0.025°,可捕捉传统设备难以检测的亚毫米级眼动变化,据了解,国内目前没有其他团队的高精度眼动仪能够做到这个水平。”成都集思鸣智科技有限公司总经理邓甜介绍;

该产品已助力众多科研机构在《科学》《自然·神经科学》《eLife》等国际学术期刊发表10余项科研成果,同时这些成果很多也已经转化落地,比如基于眼动的认知障碍,帕金森,抑郁症,ADHD等的筛查和辅助诊断,团队目前也积累了国内最大规模的,最高水平的眼动数据库,未来必将产生更多的科研成果和产业转化。

“EM-2000C”系列高精度眼动追踪系统

科创标杆:构建脑机接口产业生态链

扎根成都温江的集思鸣智,已形成“科研支撑临床、临床反哺科研”的良性循环。其在创新医疗器械领域布局包括:全球首款基于眼动获四川省二类创新医疗器械认证的阿尔茨海默早期(轻度认知功能障碍)辅助诊断系统(准确率85%)、早期帕金森病辅助评估系统(AUC 0.91)等,累计取得5项国内外关键性医疗器械认证。

作为四川省脑机调控工程研究中心共建单位,公司深度参与国家级“主动健康与老龄化应对”等重点项目,拥有10项发明专利和30余项软著,将眼动技术与脑机接口深度融合。

这场从《Science》封面延伸到临床的创新突破,印证了眼动追踪技术与脑机接口深度融合的广阔前景。集思鸣智依托自主研发的高精度眼动仪,为意识研究提供核心实验技术支撑,推动脑机接口在疾病诊疗领域的深度应用。

四川省经济和信息化厅信息安全与网络发展处负责人表示:近年来,四川大力培育脑机接口产业,已形成侵入式和非侵入式全产业链发展,产品矩阵丰富,应用场景多元,支撑平台涌现的良好生态,目前,四川即将印发脑机接口产业攻坚突破行动计划,为脑机接口产业发展再添动能。

集思鸣智的眼动技术突破正是四川省创新链与产业链协同发展的缩影。随着脑机接口产业攻坚行动计划的推进,集思鸣智将持续发挥核心技术优势,突破技术壁垒,让更多“成都智造”引领全球脑科学前沿。

本文涉及SCI论文链接,点击阅读【https://www.science.org/doi/10.1126/science.adr3675】